根据麻省理工学院发布的《生成式AI鸿沟:2025年商业人工智能现状》研究报告,一项针对300余个AI项目、52家机构访谈及153位企业高管的调研揭示了核心矛盾:尽管企业对生成式AI(GenAI)抱有高度热情并投入大量资金,其中高达95%的案例未能将其转化为实际的业务价值与转型成果。普遍失败与少数显著成功案例之间的巨大差距,被报告定义为“GenAI鸿沟”。报告深入分析了鸿沟的形成原因与具体表现,为组织(采购方)和供应商(开发方)提供跨越该鸿沟的清晰路径。

GenAI鸿沟的主要表现

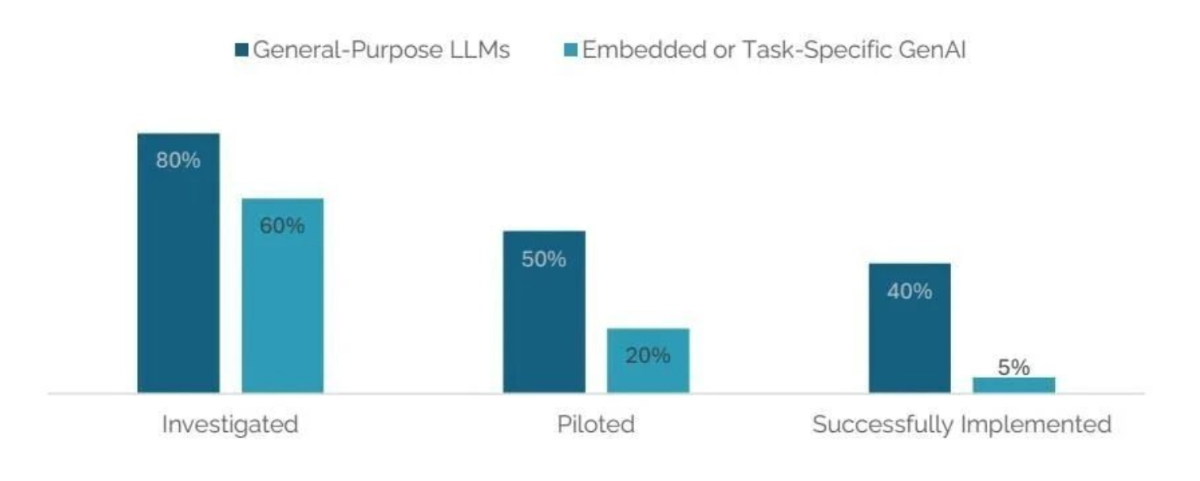

- 应用广泛但转型有限:以ChatGPT为代表的生成式AI工具被广泛尝试,真正深度整合进企业核心流程、引发实质性变革的应用凤毛麟角。多数行业尚未出现预期中的结构性重塑。

- 从试点到落地的巨大落差:企业定制化AI项目从概念验证成功走向全面部署的比例极低,仅为5%,绝大多数项目止步于试验阶段。

- 资源投入方向存在偏差:大量资金流向前台可见功能(例如营销应用),真正能带来投资回报的领域,如后台运营自动化(财务、采购等),未获得足够重视。

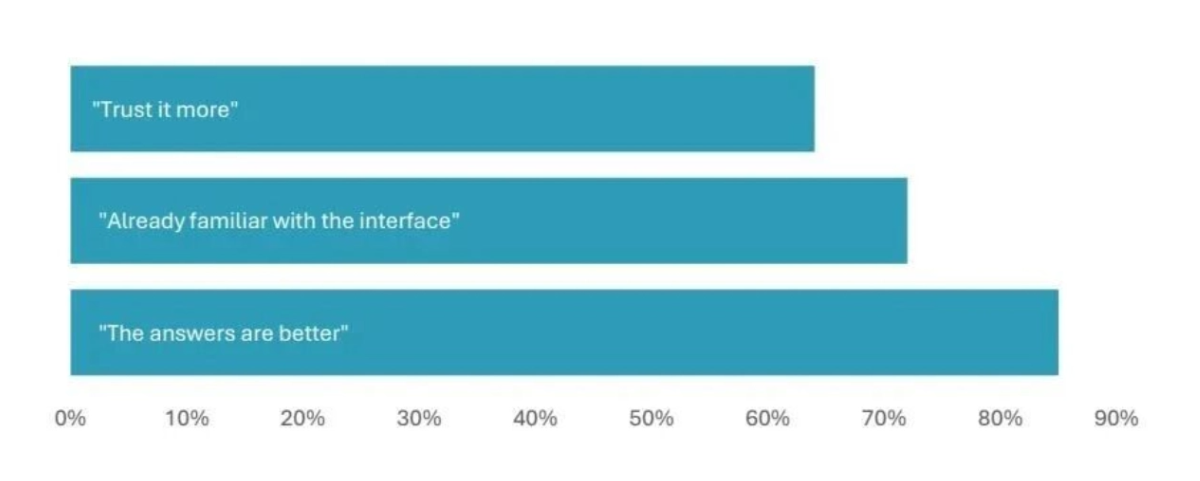

- “影子AI”现象普遍:约90%的员工私下使用个人AI工具辅助工作,效果与满意度远超企业官方部署的系统,从侧面反映出企业正式AI项目的成效不彰。

GenAI鸿沟的深层成因

报告指出,造成鸿沟的根本原因并非技术、数据或法规限制,在于“学习能力”的缺失。

- 当前的企业级AI工具大多缺乏学习和适应能力。工具不具备记忆功能,无法从交互反馈中持续优化,难以融入具体工作流程,导致每次使用都需人工重新引导,显得效率低下且笨拙。

- 用户真正需要的是能积累知识、不断进化的智能伙伴,不是每次都要从头教起的工具。正是这种核心能力的缺失,阻碍了大多数AI项目的规模化推广。

如何跨越GenAI鸿沟

- 对AI供应商(构建方)的建议:

- 深耕垂直领域:避免追求大而全的通用解决方案,应聚焦于特定且高价值的业务痛点,进行深度定制开发。

- 开发具备记忆与学习能力的系统:着力构建具有持续学习功能和记忆机制的“代理型AI”(Agentic AI),使系统能越用越智能。

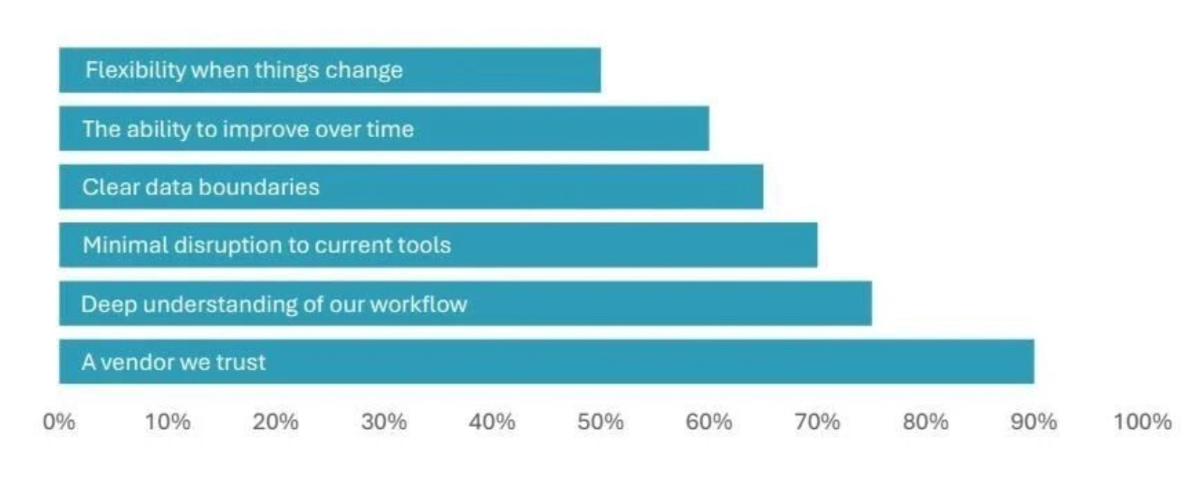

- 通过可信渠道建立合作:借助行业伙伴、系统集成商及现有客户推荐来建立市场信任,比单纯的功能推销更为有效。

- 对企业用户(采购方)的建议:

- 转变采购理念:不应沿用传统软件采购模式,应像采购业务服务一样,要求供应商提供深度定制方案,对最终业务成果负责。

- 让业务部门主导:由最了解业务需求的一线团队来主导AI项目的选型与实施,不是完全交由中央IT部门决策。

- 关注真实投资回报:将投资重点转向能实现后台职能自动化的领域,重点关注如何替代外部外包成本及代理费用,不是仅仅着眼于减少内部员工数量。

未来趋势展望

- 代理型AI与代理网络兴起:报告预测,AI的下一阶段演进将走向“代理网络”(Agentic Web),即一个由众多能自主发现、协商、协作的AI系统构成的互联生态,将从根本上重塑企业运营模式。

- 跨越鸿沟的窗口期正在收窄:报告警示,成功的关键不仅仅取决于拥有最先进的模型,在于能否构建出最善于学习、最懂业务需求的AI系统。企业必须停止采购“静态”且“笨拙”的工具,转向选择能共同进化、持续成长的智能合作伙伴。

资源资料下载地址

《生成式AI鸿沟:2025年商业人工智能现状》下载地址:https://url23.ctfile.com/f/65258023-8419097497-74f1b1?p=8894 (访问密码: 8894)

相关文章

暂无评论...