《企业级AI应用构建指南》系统性地解析了现代AI应用从设计到落地的完整技术路径与方法论。内容覆盖AI系统架构的演化进程(涵盖基础对话、增强检索RAG、流程化工作流及自主智能体模式),对交付体系、模型服务化(MaaS)、记忆机制、模型上下文协议(MCP)、AI网关、沙箱环境等核心支撑技术进行深度剖析。同时,针对提示词篡改、工具调用风险、身份验证等新型安全议题提出防护方案。本指南融合阿里巴巴集团在AI应用研发中的实战经验,为开发者提供从开发、测试到运维的全流程实践参考,推动AI应用的高效、安全落地与技术革新。

简介

随着大模型技术快速发展,AI应用从简单对话演进至具备自主规划能力的智能体模式。阿里巴巴基于内部实践,系统梳理AI应用架构演进、交付流程、基础设施与安全体系,涵盖RAG、Agent、MaaS、沙箱隔离等核心技术,深入解析提示词注入、工具安全等新型风险。为开发者提供从研发到运维的全链路实践参考,助力企业高效构建安全可靠的AI应用。

AI 应用架构演进

- AI应用架构的演进历程:从基础的对话交互,到引入外部知识的RAG检索增强,再到预设流程的智能工作流,最终发展为具备自主规划能力的Agent模式。演进路径体现了AI从简单问答到复杂决策的能力跃迁,为不同业务场景提供分层技术解决方案。

- Agent模式架构包含的核心模块:

- 交互处理模块:接收用户请求,整合上下文信息并转换为模型可理解的输入格式。例如,当用户在IDE中指定文件并请求“生成单元测试”时,模块需收集代码内容、编程语言、依赖环境等完整上下文。

- 大模型决策引擎:负责任务分解与短期记忆管理。接收到任务后,模型将生成执行计划,如分析关联文件、准备运行环境、生成测试代码、执行验证等步骤。

- 任务执行环境:通常为隔离的沙箱空间,用于安全执行规划任务。执行完成后,模型通过感知模块收集环境反馈(如编译结果、错误日志等)。环境需支持与外部工具的交互,如代码拉取、文档查询等。

- 认知循环机制:通过“规划-执行-感知-反思”的迭代过程持续优化策略。例如,当编译失败时,模型根据错误信息调整后续规划。

- 长效记忆系统:在任务复杂或上下文过长时,通过结构化压缩保留关键历史信息,维持长期对话的一致性。

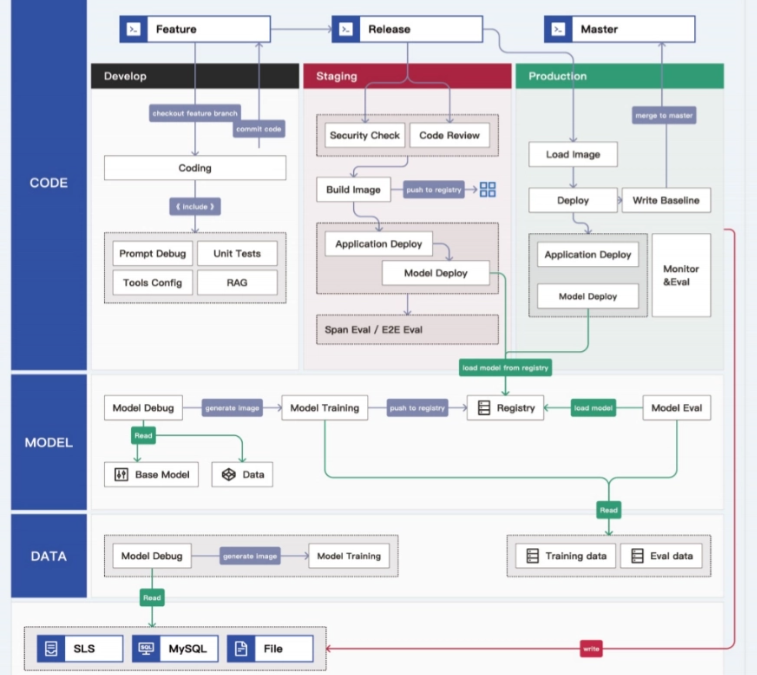

AI应用交付体系

- 交付模式特点:传统CI/CD流程聚焦代码版本管理,采用确定性测试方法,遵循线性的构建-测试-部署流水线,监控重点集中于基础设施与性能指标。AI应用交付则需管理代码、数据、模型等多维供应链,采用概率性测试策略验证模型表现,实施包含数据验证、模型优化、持续反馈的循环流程,并针对模型波动、输出不一致等AI特性建立专项监控体系。本质上,AI应用交付已从确定性软件发布演进为处理动态变化的智能系统迭代。

- 模型与框架选型:鉴于基础模型训练资源要求极高,大多数业务选择基于现有模型进行开发。选型需综合考量质量、成本、性能、合规等维度:通用对话可选用GPT-4,代码生成可侧重Qwen-Coder,合规敏感场景适合开源模型的私有化部署。在应用迭代过程中,开发者需支持模型的平滑切换,通过效果对比、稳定性验证与提示词优化确保业务连续性。

- 核心交付流程:AI应用依赖关系复杂,需统筹代码、模型与数据的协同发布。建议采用环境隔离策略,将研发流程划分为开发、集成与生产三个阶段:开发环境侧重编码调试,权限管控相对宽松;集成环境用于功能验证与效果评估;生产环境实施严格的权限控制与稳定性保障。

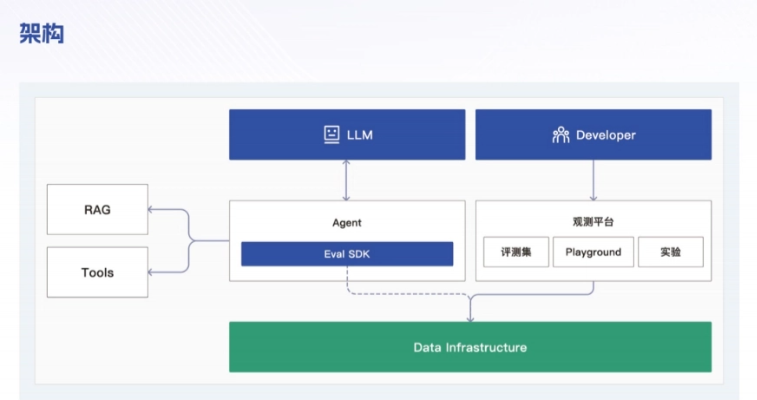

AI研发基础设施

- 模型即服务(MaaS):将LLM、视觉模型、生成模型与嵌入模型等多元AI能力标准化服务形式输出,用户通过SDK/API快速集成模型推理功能,显著降低技术门槛。

- 记忆管理:通过结构化存储历史交互信息,使AI应用在多轮对话中保持上下文连贯性与逻辑一致性,提升长期交互体验。

- 模型上下文协议(MCP):作为行业广泛采用的标准协议,MCP支持大模型以统一方式接入外部数据源与工具,突破训练数据局限,扩展模型能力边界。

- AI网关:面向模型访问与API治理双核心场景,通过协议抽象与统一管控,将异构模型与业务API纳入统一控制平面,解决多对多集成复杂度,支撑快速迭代与企业级稳态的共存。

- 安全沙箱:为Agent的任务执行提供隔离环境,支持代码运行、浏览器模拟与本地工具调用等场景,确保操作安全可控。

- 全链路可观测:基于OpenTelemetry标准采集全链路数据,可视化展示从用户输入到最终输出的完整过程,精准记录延迟、Token消耗等关键指标,为问题诊断与性能优化提供数据支撑。

- AI专项评估:传统测试方法难以应对AI应用的不确定性,需构建涵盖输出稳定性、决策链路、安全风险等维度的新型评估体系,将概率性输出转化为确定性商业价值。

AI应用安全治理

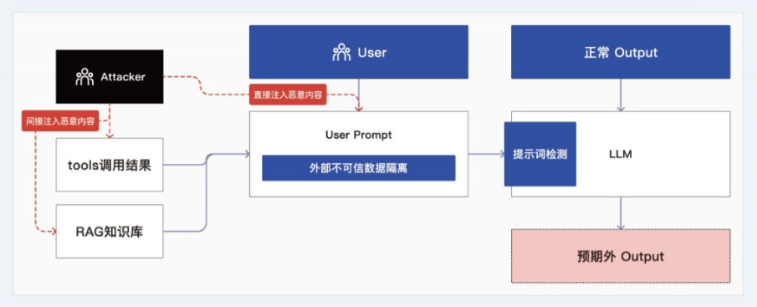

- 新型风险防护:Agent应用在继承传统Web安全风险的基础上,面临提示词注入、逻辑错误、恶意请求等新型挑战。攻击面从代码漏洞扩展至模型决策层面,需构建纵深防御与专项治理体系。

- 工具调用安全:高危工具必须在彻底隔离、行为可审计的受控环境中运行,确保即使发生逃逸或滥用,影响范围也可控。

- 身份与授权体系:AI场景的动态特性要求安全协议具备更高灵活性,通过适应性的认证授权机制防范权限泄露、越权访问等风险。

- 模型供应链安全:强化训练数据、模型权重、依赖组件与交付渠道的安全审核,防范恶意篡改与后门植入,确保模型安全上线。

相关文章

暂无评论...